高考语文古代文化常识思维导图

〖Ⅰ〗、课文《春》的思维导图 《春》这篇课文的思维导图可以围绕朱自清的思想情绪、对人生及至人格的追求,以及他对自由境界的向往来构建。文章洋溢着浓浓的诗意,产生了经久不衰的艺术魅力,是朱自清先生“贮满诗意”的“春的赞歌”。

〖Ⅱ〗、语文包括什么思维导图要用 语文是语言文字、语言文章、语言文学、语言文化的简称,其本义是语言文字。语言包括口头语言和书面语言。口头语言较随意,直接易懂,而书面语言讲究准确和语法;文学包括中外古今文学等。而语文中的文章不但有文艺文(文学、曲艺等),还有很多实用文(应用文)。

〖Ⅲ〗、中华上下五千年思维导图怎么画 思维导图的绘制,一般按照以下7个步骤来: stp从一张白纸(一般是A4纸)的中心开始绘制,周围留出空白。 stp用一幅图像或图画表达你的中心思想。 stp在绘制过程中使用颜色。

〖Ⅳ〗、高中文科高效学习方法有文化常识的累积、学会总结知识、学会超强记忆法和思维导图、背记等。要有文化常识的累积,多看看文化类的书籍、阅读一些世界名著,无论是中国的古代名著还是外国的世界名著,都会达到增长见闻、拓宽知识面的作用。

〖Ⅴ〗、上课时一定要完全投入,思路跟着老师走,如果注意力不集中,很可能会错过重要知识点的讲解。用50%的时间复习文综。尽量为三门主课留足时间,不要因小失大。并且抓住零碎时间,进行知识背记。必须要花时间背书。这是基础的基础,但是要挑选重点内容背。

高考古代文学常识科举

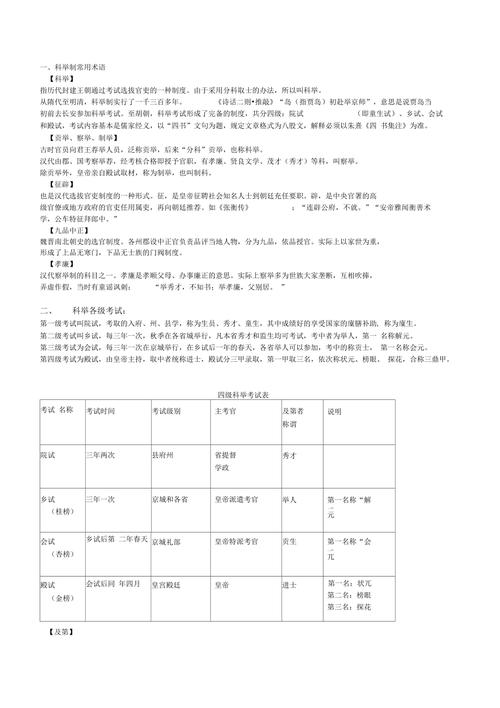

古代科举制度的文学常识如下:科举 科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代一直沿用至明清。《诗话二则推敲》 中“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

文学常识古代的哪一种考试相当于现在的高考 我国古代的“高考”———科举,在某些方面和现在的高考很有异曲同工之处。 古代“高考”也“封卷” 现在高考规定有严格的封卷制度,每场考试一结束便弥封考卷,以防止考试阅卷出现人为弊端。实际上,这种封卷制度在古代“高考”就早已有之。

王勃,字子安,初唐四杰之一,唐代文学家,有抒情诗《送杜少府之任蜀州》(五律);名文《滕王阁序》。著有《王子安集》。孟浩然,唐代山水田园诗人。《过故人庄》(五律)描绘了绿水青山的田园风光和“把酒话桑麻”的农家情趣,体现了诗人与村民的真切感情。

科举是历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,经历了一千三百多年。

元朝科举制度也分乡试、会试、御试三级,但将蒙古人、色目人和汉人、南人分开考试,并分别登榜。同唐朝截然相反,元朝科举考试重经义而轻诗赋。经义在《大学》《中庸》《论语》《孟子》即《四书》中选题,答案以朱熹的《四书集注》为准。我国古代科举史上以朱熹的《四书集注》考试,是从元朝开始的。

现代最伟大的文学家是鲁迅; -现代最杰出的长篇小说是茅盾的《子夜》; -现代最有影响的短篇小说集是鲁迅的《呐喊》。 -文化常识: -初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。 -三国:魏、蜀、吴。 -“四大古典名著”:《红楼梦》、《三国演义》、《水浒》、《西游记》。

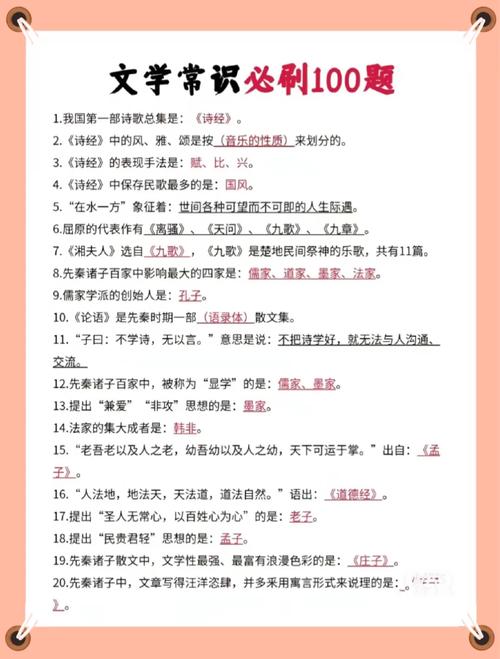

高考古今中外的文学常识求帮忙总结!!要完整的!!

如复习文学常识时,可按作者姓名、时代(国籍)、对作者评价、篇目、体裁、出处列表归类记忆。复习文言文时,可按通假字、词类活用、文言句式、常见文言虚词的意义和用法、古今词义等类别列表归类掌握。

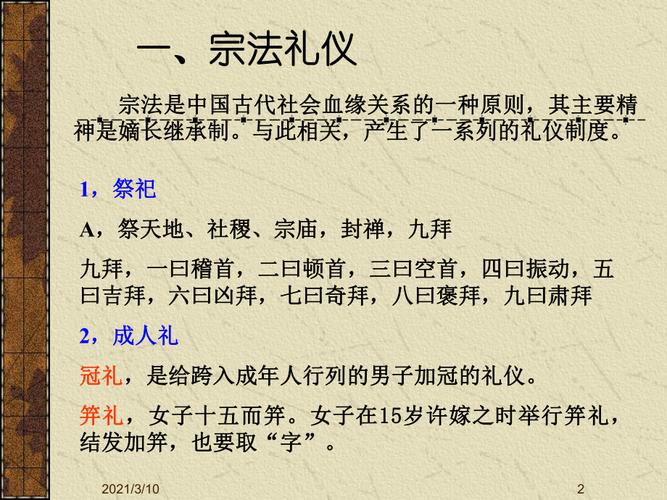

古文化常识宗法和礼俗

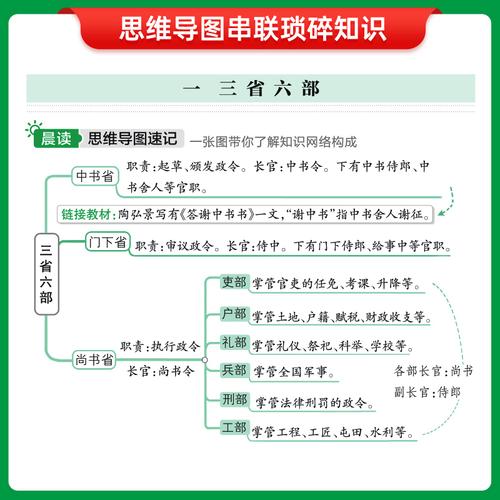

古代文化常识是指古代称谓习惯、历法、节气、职官定位、地理、礼仪、古代音律、科举制度、宗法等文化内容的统称。如历法中细分为纪年法、纪月法、纪日法、纪时法。纪年法:年号纪年法:我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示。以“元,二,三……”为序数,至去世为止。

古代社会中,丈夫有权依据特定的七条理由休妻,这些理由包括:无子、妻子淫乱、不敬重公婆、言语过多、盗窃、嫉妒,以及患有严重疾病。七庙制度反映了古代的宗法体系,用于供奉家族的七代祖先,其中太祖庙居中,左右排列为昭穆,共有七座庙宇。

在朝堂礼仪中,君主坐南面,臣子坐北面,显示等级之分。此外,坐姿也有讲究,如坐、跪、跽、箕分别代表不同的礼节和态度。婚姻习俗方面,女子出嫁称归,回家省亲为归宁,被夫家弃回娘家叫遣归。古代婚姻需经历六礼,婚礼中,新婚夫妇在青庐中交拜,体现庄重的仪式感。

是北京大学王力教授主持并召集众多专家共同编写的关于中国古代文化常识的简明读本,出版46年来前后历经4次重要修订。到今天仍然是大众认识中国古代文化面貌最重要、最全面的基础借鉴书。全书分礼俗、宗法、饮食、衣饰等〖Fourteen〗、个方面。第四次修订版特聘请在美国任教的汉学专家刘乐园(LewisEden)。

古代文化常识风俗礼仪教案 古代文化习俗 古代礼仪制度 古代所谓礼仪,包括的范围非常广泛,诸如政治体制、朝廷法典、天地鬼神祭祀、水旱灾害祈禳、学校科举、军队征战、行政区域划分、房舍陵墓营造,乃至衣食住行、婚丧嫁娶、言谈举止,无不与礼仪有关。

高考中文化常识的八大记忆方法

〖Ⅰ〗、佳节记忆法 除“春节”外,我国还有七大传统节日是不能忘记的:元宵,农历正月十五。元宵意指一年中第一个月圆之夜,又称为“上元节”。端午,农历五月初五。中秋,农历八月十五,仅次于春节的第二大传统节日。重阳,农历九月初九。

〖Ⅱ〗、熟悉课本,把课本当作小说来看(可能有点难),记住大概的内容。有一个诀窍:看完课本你对着目录回想整本书的内容,不求精确,只求全面。对照一本借鉴书,弄清楚哪些是重要的知识点,在理解的基础上进行相对精确的记忆。

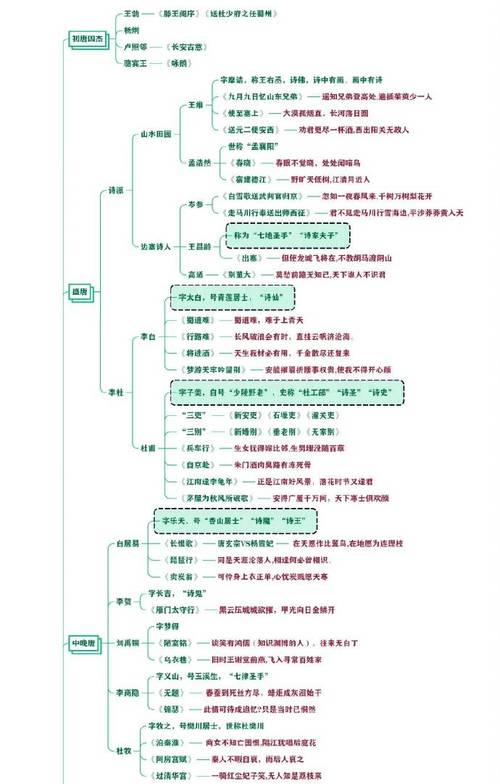

〖Ⅲ〗、纵向扩展法。就是从纵向的角度去梳理和记忆文学常识。比如以文学史为线,就从先秦、两汉开始,到魏晋、唐宋、元明清、近代、现代、当代,一步步梳理;若以文体发展史为线,就从《诗经》开始,到先秦诸子及历史散文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说进行梳理。

高考古代文化常识教案

〖Ⅰ〗、标题:高考古代文化常识教案课程年级:高中所用时间:1-2节课知识点:古代文化常识教学目标:了解古代文化常识,如汉字文化、古代建筑、古代诗词、音乐舞蹈、绘画等;学会发现古建筑、古诗词中的文化符号,并理解其内涵;学会运用古代文化常识来解读古代文学作品。

〖Ⅱ〗、古代文化常识精要汇总 古代称谓与礼仪 姓氏与姓名体系: - 姓氏:秦朝后统称为姓,区分家族。 - 名:成年后的个人标志,常与字相配。 - 字:解释名,用于自谦或尊称他人。 - 号:别名,表达个人志趣,如圣母皇太后的尊号。

〖Ⅲ〗、古文化常识年龄称谓加冠:指男子二十岁(又“弱冠”)而立之年:指三十岁 不惑之年:指四十岁知命之年:指五十岁(又“知天命”、“半百”)花甲之年:指六十岁 古稀之年:指七十岁 耄耋之年:指九十岁 古代主要节日(01)元日:正月初一,一年开始。 (02)人日:正月初七,主小孩。

〖Ⅳ〗、江西高考文言文文化常识主要考以下内容:选拔官吏制度及称谓 选拔制度 【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,经过试用考核,再任命官职。

古代文化常识理解与识记检测(四)

〖Ⅰ〗、本题考查对古代文学常识及古代文化常识的理解和识记。这类题涉及到历史、文学等相关知识的扩展,特别要注意对篇目和学术上特定称谓等的理解和识记。 开篇“菊暗荷枯”四字,是化用苏轼《赠刘景文》“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。” 中前两句。

〖Ⅱ〗、D.谥,谥号,是古代君主、诸侯这两类地位显贵者死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,给予的一个寓含善意评价或带有评判性质的称号。 下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是( )(3分) A.殿试,是科举制度中比较高一级的考试,在宫廷举行,由皇帝亲自主持,只考策问一场。

〖Ⅲ〗、古代文化常识理解与识记检测下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分) A. 古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。 即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

〖Ⅳ〗、知晓年龄的益处观看身边的人学习历史的时候经常会忽略年龄这个常识。我们不要小瞧年龄,你知道了历史人物的年龄,就比较容易梳理历史的脉络。有一部分人认为知晓年龄是那些历史的专业学者,才去研究的。我觉得,知晓年龄并不是什么专业技能,而是一种衡量历史常识性方法。

〖Ⅴ〗、试题分析:此题考查理解古代文化常识和筛选信息的能力。 解答本题,可根据平时的积累,将表述错误的选项找出即可。B项,“借用为对帝王、王后的尊称”理解错误,不包括“王后”。 所以选B。 【考点定位】识记文学常识。

高中古代文化常识大全比如丁忧

失怙:指的是失去父亲,如清代黄景仁《和容甫》诗中的描述。丁忧:指朝廷官员在父母去世时,必须回到祖籍守制,这一制度源于汉代。丁艰:具体分为丁外艰和丁内艰,分别指的是子遭父丧或子遭母丧的情况。哀诔:哀悼死者的文章,体现了对逝者的尊敬与哀思。

丁忧,丁母忧,丁内忧,丁内艰,丁父忧,丁外忧,丁外艰的意思是遭逢父母的丧事,遭遇母亲丧事(丁母忧即丁内忧),遭遇母丧或承重孙遭遇祖母丧,遭逢父亲丧事(丁父忧即丁外忧),遭父丧或承重孙遭遇祖父丧。

高考历史中重要的古代文化常识积累,比如阴阳五行,天干地支等 这属于中华民族的传统文化,属于天文历法,因为古代使用干支纪念法,当然现在仍在使用,十二生肖就是和十二地支对应的。 (很不幸的是现代很多小人拿此来算命欺骗老百姓) 五行是中国古代的一种物质观。多用于哲学、中医学和占卜方面。

光绪三十一年(1905),随着近代科学文化的传入和国内民主革命运动的高涨,终于迫使清廷下令“停科举以广学校”,废除了行之千年的科举考试制度。 中国古代文化常识的内容简介 《中国古代文化常识》 是1961年王力教授受教育部委托主编的《古代汉语》教材中的一部分(第九单元的通论部分)。

高考语文古代文化常识汇总,希望可以对大家有所帮助! 人的称谓 【直称姓名】大致有三种情况:『1』自称姓名或名。如“五步之内,相如请得以颈血溅大王矣”,“庐陵文天祥自序其诗”。『2』用于介绍或作传。如“遂与鲁肃俱诣孙权”,“柳敬亭者,扬之泰州人”。『3』称所厌恶、所轻视的人。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论