官僚和科举文化常识内容简介

《官僚和科举文化常识》这本书深入剖析了这一文化现象的起源和发展脉络。它详尽描绘了官僚制度在中国历史中的形成过程,揭示了它如何塑造了社会结构和权力分配。同时,它也详细讲解了科举制度的演变,从最初的察举制度到后来的进士科举,每一阶段的变化都反映了时代的变迁和社会需求。

科举考试的内容包括经义、史书、诗词、文章等,考查科举生的文学和政治水平,以评测其是否适合担任官职。 科举制的社会地位和影响力极高,通过科举考试获得进入官场的机会,成为提升社会地位、扬名立万的绝佳途径。 李白、杜甫、苏轼等历代文化名人都是经过科举考试获得功名的。

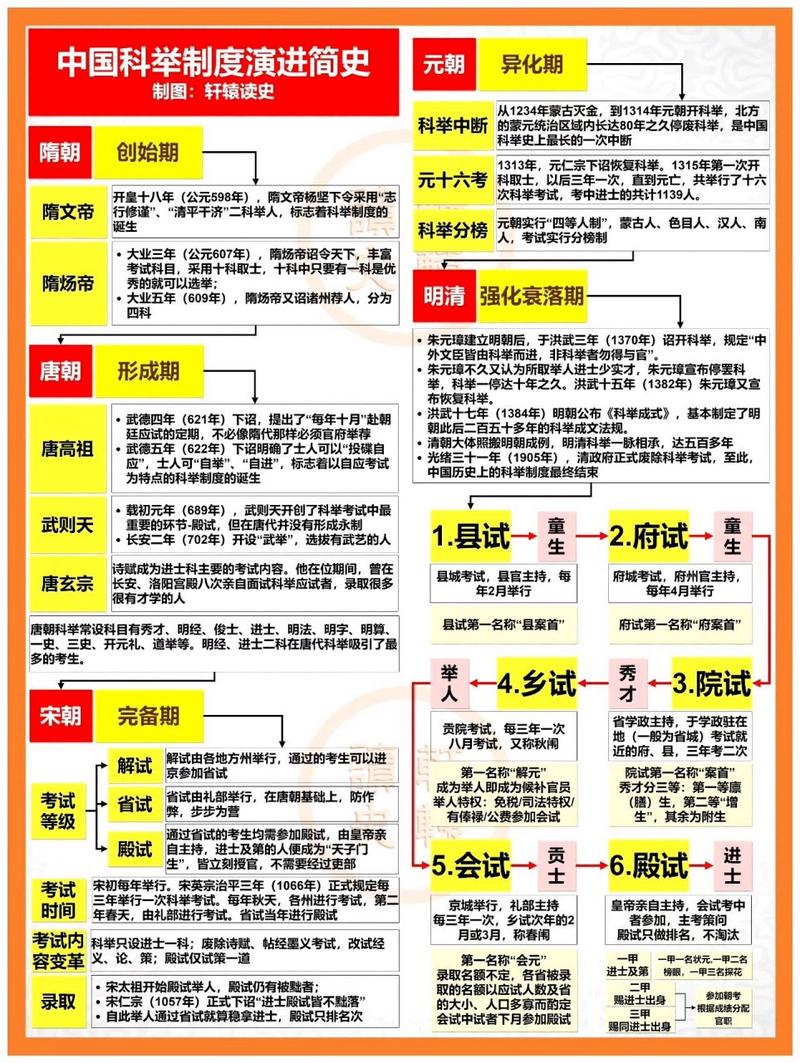

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。从隋代至明清,科举制实行了‘干三百多年。《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

中国古代文化常识:科举制度

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

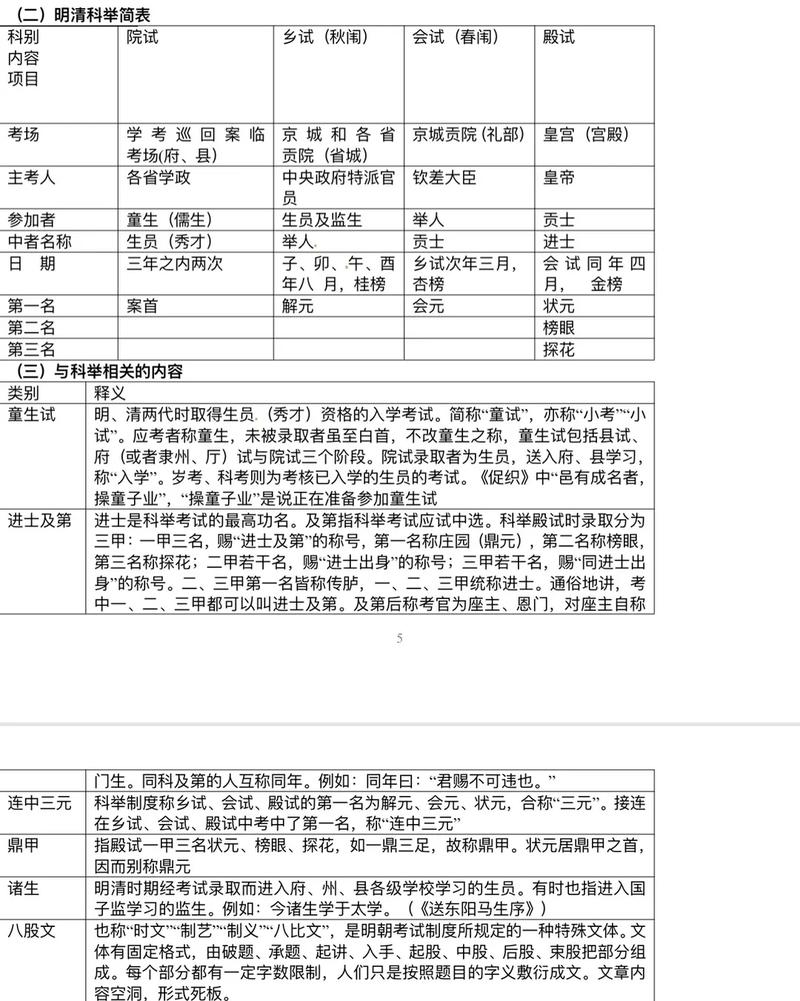

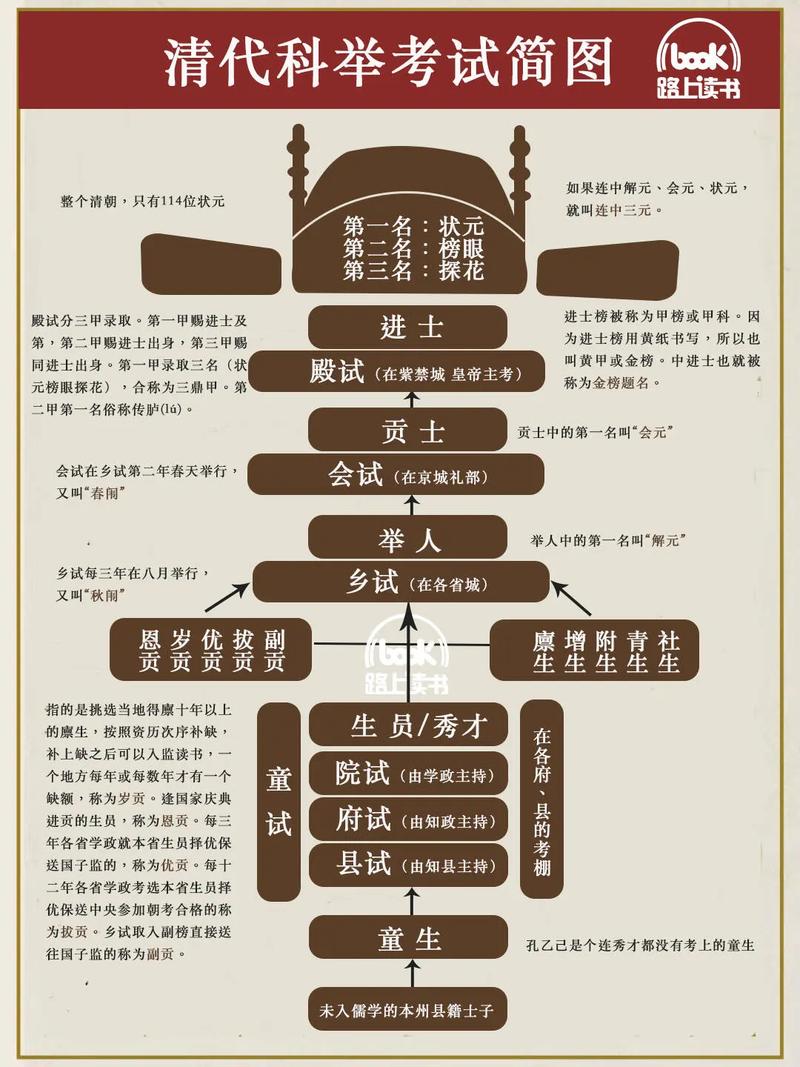

从隋代至明清,科举制实行了‘干三百多年。《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

中国古代的文化常识中,教育机构与录取方式独具特色。早期的学校,如“校”、“序”、“庠”,在民间普遍存在,而太学、国子学则是国家的高等学府。隋朝时期,国子监取代了国子学,设有各类学科如国子、太学、四门学等,祭酒和博士分别为主管官员和学官,入学者被称为监生。

会试:会试是中国古代科举制度中的中央考试。所谓会试者,共会一处,比试科艺。明、清两代,考试在京师举行,由礼部主持。皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考。会试录取者称“贡士”,第一名叫“会元”。因考试在春季举行,故又称“春闱”。

科举制度殿试第一名,又称殿元、鼎元,为科名中比较高荣誉。历史上获状元称号的有一千多人,但真正参加殿试被录取的大约七百五十名左右。唐代著名诗人贺知章、王维,宋代文天祥都是经殿试而被赐状元称号的。【会元】参见“会试”条。举人参加会试,第一名称会元,其余考中的称贡士。【解元】参见“乡试”条。

中国古代科举考试制度的基本常识 科举制创始于隋朝,形成于唐朝,完备于宋朝,强化于明朝,至清朝趋向衰落。在隋朝以前,中国古代官吏选拔制度各代不同,但荐举任官制一直占有重要地位。魏晋南北朝时期,奉行“九品中正制”,世家大族把持乡举里选,垄断仕途。

古代科举制度常识

〖Ⅰ〗、科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。士子应举,原则上允许‘投牒自进’,不必非得由公卿大臣或州郡长官特别推荐,这一点是科举制最主要的特点,也是与察举制最根本的区别。

〖Ⅱ〗、古代科举制度殿试后录取进士,揭晓名次的布告,因用黄纸写,故而称黄甲、金榜。 【同年】科举时代同榜录取的人互称同年。下面我带来的古代科举知识。 古代科举知识 篇1 历史知识: 科举是中国古代读书人的所参加的人才选拔考试。魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。

〖Ⅲ〗、【答案】:我国古代从隋朝开始,封建统治者通过科举考试选拔官吏。科举考试制度在中国流行了1300多年,影响巨大。科举制度在不同时期不尽相同,以明清两代为例,从童生到状元一般经过五个阶段。『1』童生。凡是要应试秀才的试者习惯上称为童生。『2』院试。

〖Ⅳ〗、进入80年代,有学者著文指出:要确定科举制度起源于何时,首先要把握住它区别于其他选举制度的特殊本质,也就是解决什么是科举的问题。

〖Ⅴ〗、科举制,又称科举、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制从隋朝开始实行,直至1905年举行最后一科进士考试为止,前后经历1300年。

高考古代文学常识科举

古代科举制度的文学常识如下:科举 科举,科举制、科举制度,是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代一直沿用至明清。《诗话二则推敲》中“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

科举,指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

隋唐以后选拔人才的分科考试制度为“科举制”。明朝科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试。古代要进入府,州,县学习,必须要通过童试。童试包括县试、府试和乡试三个阶段。院试合格后取得生员资格。称为秀才。考试第一名叫案首。

【答案】:B 本题考查文学常识的相关知识。A项错误,“金榜”指科举时代殿试揭晓的皇榜,“题名”指写上名字,“金榜题名”指科举得中,只是比喻考中并非形容应试者一定获得了第一名。B项正确,“连中三元”指分别取得乡试、会试、殿试的第一名,特指取得三个第一,是形容应试者一定获得了第一名。

一) 中国古代作家作品 1.先秦作家作品 孔子,名丘,字仲尼,春秋时代鲁国陬(z ōu)邑人,思想家、教育家,儒家学派创始人。思想核心是“仁”。现存《论语》20 篇,是他的弟子记录他与弟子们言行的语录体专集。“论”,读l ún ,择也,选取摘录之意。

科举制文化常识表格

魏晋南北朝时创设九品中正制,将推举人才登记在册,由有关官员核定后送到吏部,吏部根据表格中官员们核定的等级和评语量才任用/ 唐代为考试录用,即科举制,个人各自到地方 *** 报名,参加中央考试,但是,报考者不得为商人和工人,考试及格即为进士及弟。

科举制度是古代中国以及受其影响的国家如日本、朝鲜、越南等,用以选拔官员的一种考试制度。自科举制度创立至清朝光绪三十一年(1905年)最后一次进士考试举行,这一制度历时约一千二百余年。科举的主要考试均有定期举行。

举人:指被荐举之人。汉代取士,无考试之法,朝廷令郡国守相荐举贤才,以“举人”称所举之人。明、清两代,参加乡试而被录取的称举人,亦称“大会状”“大春元”。生员:封建科举制中,在太学等处学习的人统称“生员”。

科举制文化常识和科举制文化常识汇总的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

发表评论